Pour une clinique du travail

Pour une clinique du travail

Ce mois-ci, Emilie revient sur la différence fondamentale entre le prescrit et réel, mais aussi sur le travail vécu, selon qui nous sommes, et dans quel environnement notre activité s’inscrit. Cette prise en compte de la subjectivité est précisément au cœur d’une approche clinique du travail pour laquelle elle plaide.

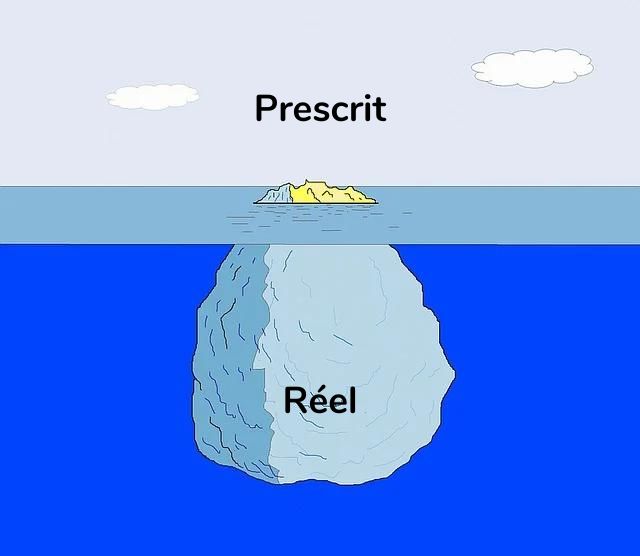

L'écart entre prescrit et réel

Les sciences du travail reconnaissent depuis plus de soixante-dix ans la différence entre une partie « prescrite » et une partie « réelle » du travail.

La démonstration peut se faire de manière simple : votre fiche de poste (s’il en existe une) décrit-elle tout ce que vous faites au travail ? Si la réponse est non, c’est normal. Il y a toujours un écart entre ce qui nous est prescrit par l’organisation du travail, et ce que nous faisons réellement (ou ne faisons pas).

La démonstration peut se faire de manière simple : votre fiche de poste (s’il en existe une) décrit-elle tout ce que vous faites au travail ? Si la réponse est non, c’est normal. Il y a toujours un écart entre ce qui nous est prescrit par l’organisation du travail, et ce que nous faisons réellement (ou ne faisons pas).

Le prescrit peut passer par des éléments formels qui visent à anticiper, encadrer, organiser et coordonner l’action au sein d’une organisation : l’organigramme, la fiche de poste, les procédures, etc. Nous avons évidemment besoin de prescription pour savoir ce qui nous est demandé en termes de tâche. Mais la tâche n’est pas représentative de l’activité, cet écart étant une découverte majeure de l’ergonomie française (Faverge & Ombredane, 1955). Dit autrement, il existe une distinction entre ce que l’on est censé faire (c’est-à-dire la demande « standardisée » indépendamment de la personne à qui elle est adressée) et l’activité, toujours singulière, en fonction de celui ou celle qui la fait et des éléments de contexte. Poser une perfusion est une tâche requérant des compétences techniques, qui peut bien sûr faire l’objet d’un protocole. Pour autant, cette pose ne va pas être faite de la même manière selon la personne en charge, son expérience, son « style » (Clot & Faïta, 2000), et selon la situation présente : le type de patient (bébé ou adulte), les risques possibles, etc.

Il faut noter que cet écart n’a pas vocation à être comblé, dans la mesure où l’acte de travailler fait justement appel à l’intelligence pratique, l’agilité ou même la « ruse », selon les contraintes rencontrées en situation pour atteindre les objectifs demandés. Cette mobilisation subjective est d’ailleurs la condition même du développement de l’être humain au travail, la possibilité d’une subjectivation par la reconnaissance de l’activité. Or, ce travail réel est largement invisible et imprévisible, par définition (rappelons que le réel était défini par le psychanalyste Jacques Lacan comme « ce contre quoi on se cogne »).

Et pour passer du prescrit au réel, il ne s’agit pas seulement de puiser dans ses propres ressources, on mobilise aussi des savoirs qui ont été construits par le collectif en demandant par exemple à nos pairs comment ils font dans ce type de situation par exemple. Compter sur soi, sur autrui, face au réel qui résiste : « le travail est la scène où se jouent simultanément et dialectiquement le rapport à soi, le rapport à autrui, et le rapport au réel » (Lhuilier, 2002, p. 276).

Les cliniques du travail : l’importance de l’éprouvé

Par cette attention à la prise en compte de la subjectivité, dans ce processus complexe de l’activité, nous nous inscrivons dans la tradition de la clinique du travail, qui reconnaît aussi la bivalence de ce dernier, à la fois support de la construction sociale et psychologique, mais aussi source de contrainte voire de souffrance. Il est difficile de comprendre ce qui se passe au travail si on n’accepte pas ces deux versants, à la fois antagonistes et complémentaires. En réalité, nous devrions plutôt parler de cliniques plurielles du travail. Selon les écoles (clinique de l’activité, psychologie sociale clinique, psychodynamique du travail, sociopsychanalyse, sociologie clinique du travail, etc.), les mots et théories mobilisées diffèrent : pensons à « l’activité » chez Yves Clot, au « travailler » chez Christophe Dejours, ou encore à « l’acte » chez Gérard Mendel. Cependant, ces approches ont en commun (et c’est précieux) l’analyse des articulations entre le sujet*, son activité, et le champ social dans lequel tout cela s’inscrit. Plus encore, une manière de produire des connaissances qui se distingue du positivisme en visant à « favoriser la coproduction de la compréhension du sens des conduites en situation » (Lhuilier, 2015). Cela étant, « il ne suffit pas que « ça parle du travail » pour que la relation à l’activité soit élaborée et transformée en profondeur ».

Dans L’idéal au travail, publié en 2006, la sociologue Marie-Anne Dujarier ajoute un apport intéressant au prescrit/réel : elle nomme “travail réalisé” le résultat de l’action, qui est soumis à évaluation, qui renvoie en fait à la partie la plus visible (avec le prescrit) : « le résultat du travail, détaché de son producteur »(…) grâce ou en dépit du travail prescrit et en résultat du travail réel » (Dujarier, 2006, p. 55). Le “travail vécu”, qui est quant à lui invisible, renvoie à l’éprouvé du sujet et à son élaboration (ou à sa non-élaboration) : c’est « l’interprétation globale qu’un sujet (se) fait, à un moment donné de son existence, du travail qu’il fait, du travail qu’il a, et de ce que fait son travail, au regard de son histoire sociale et personnelle » (op. cit., p. 55). Ce dernier pan pourrait ainsi regrouper l’activité en tant que telle et ses conditions de réalisation, mais aussi le statut objectif et l’image sociale liée à notre travail. On y intègrerait par exemple la reconnaissance sociale du métier dans la société dans laquelle on l’exerce.

Pour conclure, les clinicien.ne.s du travail, nous semble-t-il, visent moins à soigner les personnes au travail qu’à permettre une « resymbolisation de l’expérience subjective d’un milieu de travail » (Lhuilier, 2015), en dissociant le « savoir-expérience » des sujets rencontrés et le « savoir-objet théorique » sur le travail pour mieux les articuler. Avec en idéal : l’ouverture du champ des possibles et la sortie de l’impuissance, respirer à nouveau dans et par le travail, en faisant de l’éprouvé subjectif un objet de reconnaissance.

–

* La théorie du sujet variant, même si on peut tracer une conception commune, à savoir un être de conflit (intra psychique), qui a un corps, et qui est inscrit dans le social (par les déterminismes mais aussi dans l’intersubjectivité).

Sources : Dujarier, M.-A. (2006), L’idéal au travail, PUF. | Lhuilier D. (2015), « Cliniques du travail », Clot éd., Perspectives en clinique du travail, Érès. | Clot, Y., & Faïta, D. (2000), « Genres et styles en analyse du travail. Concepts et méthodes », Travailler, pp.7-42.